設計資訊|數字音樂時代,ClearFrame 播放器:把數字音樂“拽”回實體

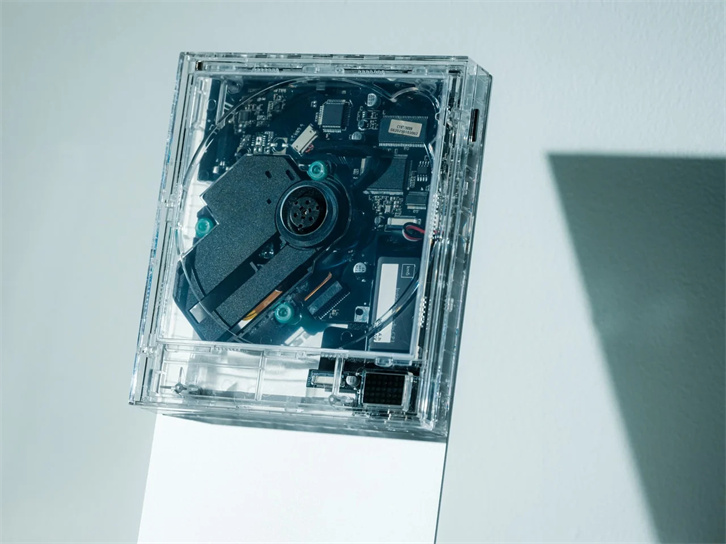

在東京某間極簡主義工作室的工作臺上,CD 光盤在透明聚碳酸酯外殼中勻速旋轉,電路板上的 LED 燈隨著旋律明暗交替。這臺名為 ClearFrame 的播放器,正以「看得見的音樂」重新定義數字時代的聆聽儀式

<strike id="q0sgs"></strike>

<tfoot id="q0sgs"></tfoot>

在東京某間極簡主義工作室的工作臺上,CD 光盤在透明聚碳酸酯外殼中勻速旋轉,電路板上的 LED 燈隨著旋律明暗交替。這臺名為 ClearFrame 的播放器,正以「看得見的音樂」重新定義數字時代的聆聽儀式

在東京某間極簡主義工作室的工作臺上,CD 光盤在透明聚碳酸酯外殼中勻速旋轉,電路板上的 LED 燈隨著旋律明暗交替。這臺名為 ClearFrame 的播放器,正以「看得見的音樂」重新定義數字時代的聆聽儀式 —— 當流媒體把專輯拆解為算法推薦的碎片,它選擇讓音樂回歸實體,讓聆聽變成一場需要凝視、觸摸與專注的具身體驗。

2001 年 iPod 發布時,喬布斯用「把 1000 首歌裝進口袋」宣告數字音樂革命;二十年后,ClearFrame 卻在東京團隊手中逆向生長。透明外殼下,CD 光盤不再是抽屜里的懷舊物件,而是成為空間中的動態雕塑 —— 當專輯封面在亞克力背板后旋轉,那些被 Spotify 歌單埋葬的完整作品,終于獲得了「展覽級」的呈現方式。

這種設計顛覆了流媒體時代的聆聽邏輯:你不再是「點擊播放」的被動接收者,而是需要打開外殼、放入光盤、調整視角的主動參與者。東京設計師們刻意保留的機械結構 —— 浮動盤機構的流暢轉動、電路板上 LED 燈的呼吸節奏 —— 讓每一次播放都成為微型儀式。用戶會發現自己不自覺地盯著旋轉的光盤做飯,在閱讀時觀察封面藝術的光影變化,甚至會為了「看音樂」而重新翻開舊 CD 盒。

ClearFrame 的透明外殼里,藏著對數字時代音樂消費的溫和反抗。當流媒體用算法編織「無限音樂庫」,卻讓聽眾陷入選擇過載與注意力分散的困境時,這臺播放器用「有限性」重構聆聽價值:一張 CD、完整專輯、無廣告干擾的沉浸式體驗。它不是技術復古,而是用物理實體對抗數字異化的詩學實踐。

在東京團隊的設計哲學里,「可見性」是核心語言:透明聚碳酸酯外殼讓專輯封面成為空間裝飾的一部分,電路板的啞光質感與電子元件的精密排布,將「工程誠實」升華為美學表達。這種設計讓音樂播放從「黑箱操作」的科技產品,變成可觸摸、可凝視的生活裝置 —— 你能看見激光頭讀取數據的瞬間,能觀察光盤轉動的物理軌跡,甚至能通過 LED 燈的閃爍感知音樂的律動。

ClearFrame 真正的魔力,在于它如何悄然改變用戶的音樂習慣。那些被流媒體「隨機播放」消解的專輯完整性,在透明播放器里重新獲得尊重:有人開始每天早上用整張古典專輯開啟儀式感,有人發現循環播放單曲寫作時更易進入心流,甚至訪客的好奇心也被點燃 ——「那是 CD 播放器?」的驚嘆,成為數字原住民與實體音樂的對話契機。

這種改變背后,是東京團隊對「儀式感」的精準捕捉。7 - 8 小時的電池續航、藍牙 5.1 與耳機插孔的兼容、壁掛與桌面的雙重形態,讓播放器既能成為臥室墻面的「音樂畫廊」,也能變身廚房操作臺的「氛圍制造機」。它不拒絕數字技術,卻用物理實體的溫度,重新定義了「便攜性」的意義 —— 不是把音樂裝進口袋,而是把聆聽儀式帶到每個需要專注的空間。

在設計愛好者眼中,ClearFrame 是能引發對話的空間裝置;在音樂發燒友看來,它讓塵封的 CD 重獲新生;對極簡主義者而言,無 App、無更新的純粹體驗,恰是對抗數字喧囂的解藥。東京團隊用克制的設計語言證明:好的科技產品不需要堆砌功能,而是要讓「重要的事」重新進入視野。

當 CD 光盤在透明外殼中旋轉,我們看見的不只是音樂載體,更是被數字時代遺忘的聆聽本質。ClearFrame 不是要回到過去,而是用物理實體的詩意,為未來的音樂消費提供另一種可能 —— 在算法編織的喧囂里,依然有人愿意為一張 CD 駐足,為完整專輯停留,為看得見的音樂心動。這或許就是東京團隊所說的「克制的力量」:不喧嘩,卻用持續旋轉的光盤,提醒我們音樂值得全神貫注。

在這個被流媒體統治的時代,ClearFrame 像一個沉默的抗議者,更像一位溫柔的提醒者。它把 CD 從懷舊符號變成當代生活的美學道具,讓音樂播放從數字后臺走到空間前臺。當我們的目光終于愿意為旋轉的光盤停留,或許才能真正聽見 —— 那些被算法切碎的旋律背后,專輯原本想要訴說的完整故事。這不是復古,而是用設計的力量,讓音樂回歸「被看見、被觸摸、被專注聆聽」的本質,讓實體音樂的溫度,重新流淌在數字時代的生活肌理中。

轉載改編:YANKO DESIGN

中國十佳工業設計公司

中國十大影響力設計機構

中國十大設計杰出青年單位

中國工業設計AAA信用企業

國家高新技術企業

省級工業設計中心