設計資訊|零幀起手轉手絹,春晚機器人“C位出道”現場

當傳統民俗與現代科技激烈碰撞,究竟會誕生怎樣的奇妙景象?2025年央視春晚的舞臺給出了震撼答案。

<strike id="q0sgs"></strike>

<tfoot id="q0sgs"></tfoot>

當傳統民俗與現代科技激烈碰撞,究竟會誕生怎樣的奇妙景象?2025年央視春晚的舞臺給出了震撼答案。

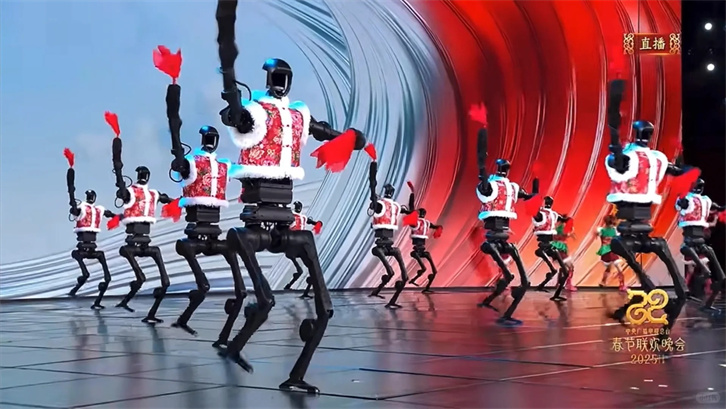

當傳統民俗與現代科技激烈碰撞,究竟會誕生怎樣的奇妙景象?2025年央視春晚的舞臺給出了震撼答案。在創意舞蹈節目《秧BOT》中,16臺身著東北特色花襖、手持艷麗花絹的機器人“福兮”閃亮登場,與16名新疆藝術學院的舞蹈演員攜手,共同演繹了一場獨一無二的人機共舞。他們將東北大秧歌的熱鬧喜慶與機器人的科技質感完美融合,為全球華人帶來了一場充滿科技創意的視覺盛宴,也讓機器人成為了這個春節期間最熱門的話題焦點。

從工業設計視角來看,這些機器人的外形設計堪稱一絕。它們保留了部分機械骨架的科技感外觀,與此同時,穿上身的花棉襖卻巧妙融入了濃郁的中國傳統民俗元素,兩種風格強烈對沖,產生了奇妙且獨特的視覺效果。在動作表現上,機器人靈活流暢,全然不見以往機器人那種生硬的 “機械感”。不管是整齊劃一的隊列變換,還是難度頗高的轉手絹、丟手絹動作,它們都完成得行云流水、一氣呵成。在一些動作細節上,例如手臂的擺動幅度、身體的扭轉角度,機器人都展現出了極高的精準度與協調性,與舞蹈演員配合得默契無間,仿佛它們也深深沉浸于這歡樂的節日氛圍之中。

在節目編排過程中,還發生了一段小插曲。由于時長限制需要刪減機器人的動作,工程師找到春晚舞蹈類節目負責人極力挽留,“我問為什么不能減掉一些全身動作,工程師說這個動作全世界沒有誰能做到,只有中國人可以。”

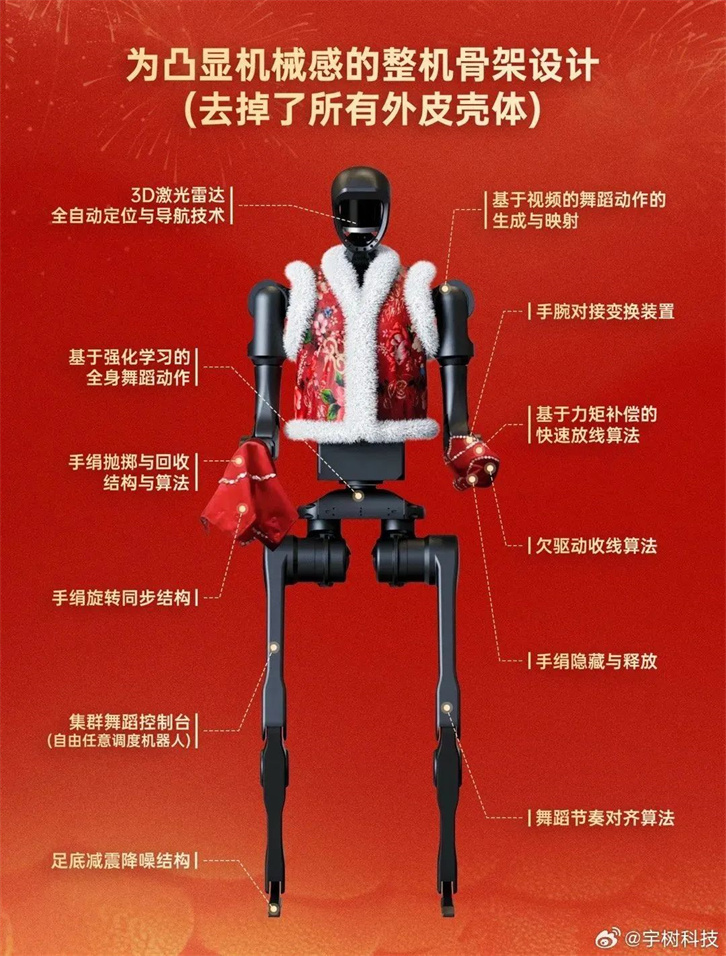

工作人員透露,這些機器人的“秘密武器”是AI驅動全身運動控制技術,其最大關節扭矩可達360N?m,搭配360°全景深度感知技術,能夠精準掌握周圍環境的一舉一動。借助AI算法,機器人還能“聽懂”音樂,依據音樂節奏實時調整動作,真正做到了人機合一、人樂合一。

此次登上蛇年春晚舞臺的人形機器人原本擁有19個關節,為了完美完成轉手絹的動作,技術團隊給每條手臂額外增加了3個關節,大幅提升了機器人的靈活度與精準度,使其能夠像人類一樣完成手臂旋轉、拋擲回收等復雜動作。從為機器人輸送指令代碼,學習舞蹈演員的動作,到專門設計機器人舞步,為實現手絹的旋轉、拋擲和回收,團隊不僅為機器人設計了額外關節,還開發了精密的結構和控制算法。為確保機器人在直播中萬無一失,每一臺機器人在前期都進行了上萬次的仿真測試,每一個細節都經過了無數次的打磨。

這次“賽博秧歌”的驚艷亮相意義非凡,它不僅是現代科技與傳統文化融合的一次成果展示,更為人形機器人的創新發展注入了全新動力。回顧2023年,工業和信息化部印發的《人形機器人創新發展指導意見》明確提出,到2025年,我國人形機器人創新體系要初步建立;到2027年,人形機器人技術創新能力要顯著提升,構建具有國際競爭力的產業生態,綜合實力達到世界先進水平。春晚機器人的精彩表現,無疑是朝著這一目標邁進的有力證明,也讓我們對未來人形機器人在更多領域的創新應用充滿期待。

中國十佳工業設計公司

中國十大影響力設計機構

中國十大設計杰出青年單位

中國工業設計AAA信用企業

國家高新技術企業

省級工業設計中心